躁鬱(双極性障害)、ADHD(注意欠如・多動症)、HSP(Highly Sensitive Person)という三つの特性を併せ持つパートナーとの関係は、日々の生活において多くの挑戦を伴います。感情の波、注意力の散漫、そして過敏な感受性が交錯する中で、どのようにして健全な関係を築いていくことができるのでしょうか。本記事では、これらの特性を理解し、共に歩むための具体的な方法をご紹介します。

今回、躁鬱×ADHD×HSPの彼女をもつ経験者から!

何度もつらい時間を過ごして感じたこと

- 躁鬱(双極性障害)

気分が高揚する「躁」と、落ち込む「鬱」の状態を繰り返す精神疾患です。感情の起伏が激しく、日常生活に支障をきたすことがあります。

- ADHD(注意欠如・多動症)

注意力の欠如や衝動的な行動、多動性が特徴の発達障害です。日常のタスク管理や人間関係において困難を感じることがあります。

- HSP(Highly Sensitive Person)

感受性が非常に高く、外部の刺激に敏感に反応する気質を持つ人々です。他人の感情や環境の変化に敏感で、ストレスを感じやすい傾向があります。

1.躁鬱×ADHD×HSPな恋人を支えるあなたへ!疲れないための3つのルール

躁鬱(双極性障害)・ADHD・HSPといった特性を持つパートナーと一緒にいると、嬉しいこともたくさんある反面、自分自身の心が疲れてしまうこともあります。

だからこそ大切なのは、「相手のために頑張りすぎない」こと。

この記事では、躁鬱・ADHD・HSPのパートナーと無理なく向き合うために大切な3つのルールを紹介します。あなた自身の心を守りながら、やさしく続いていける関係を育てていきましょう。

【ルール①:(自分のケアが最優先)躁鬱・ADHD・HSPのパートナーと関わるなら、まず自分を整える】

パートナーの気分の波や衝動的な行動に振り回されて、つい自分のことを後回しにしてしまう……そんな場面、ありませんか?

でも、あなたが疲れ果ててしまっては、そもそも関係を続けていくこと自体が難しくなってしまいます。

自分の時間・趣味・友人とのつながりなど、「自分がホッとできる時間」をしっかりと確保することが、結果的にパートナーへの安定したサポートにつながります。

実際、私自身が鬱のときは、誰かの嫉妬や不安に応える余裕すらありません。

むしろ「迷惑をかけている」と思わせることがプレッシャーになるので、その時間はそっと見守ってくれている方が気持ちが楽なんです。

【ルール②:(期待しすぎない)躁鬱・ADHD・HSPの特性を理解し、柔軟な受け止め方を】

躁鬱による気分の波、ADHDの忘れっぽさや衝動性、HSPの過敏さ…。

こうした特性は本人の努力だけではコントロールしきれないものです。

たとえば、急に約束を忘れられたり、機嫌が悪くなったりすると「なんで?」「また?」とイライラすることもあるでしょう。

でも、「こういうときもあるよね」と思えるだけで、自分自身のストレスもかなり軽くなります。

完璧を求めすぎない、期待しすぎない。

そのスタンスこそが、ふたりの関係を守るクッションになります。

【ルール③:感情を共有し、コミュニケーションを大切に】

悩みやモヤモヤを全部ひとりで抱え込むのは、本当にしんどい。だからこそ、信頼できる友達や家族、カウンセラーに話してみるのがおすすめ。言葉にするだけで、気持ちが軽くなることって結構あるよ。それに、ブログやSNSで同じ境遇の人とつなパートナーに気を使って、自分の気持ちを押し込めていませんか?

でも、全部ひとりで抱え込むのは危険です。

信頼できる友達や家族、カウンセラーに話すことで、心の重さがふっと軽くなることがあります。

あるいは、ブログやSNSで同じ悩みを持つ人とつながるのも効果的です。

「分かってくれる人がいる」

それだけでも、ずいぶん気持ちが救われます。

無理をしすぎない。

期待しすぎない。

抱え込みすぎない。

この3つを意識するだけで、あなた自身が少しずつ楽になっていきます。

ふたりの関係を長く続けていくには、あなたがあなたらしく、笑顔でいられることが一番の土台です。

焦らなくて大丈夫。自分のペースを大切にしながら、少しずつ進んでいきましょう。

2.躁鬱×ADHD×HSPに配慮した日常生活の3つのコツ

躁鬱(双極性障害)・ADHD・HSPといった繊細な特性を持つパートナーと暮らす中で、「どう接したらいいんだろう?」と悩むことはありませんか?

この記事では、それぞれの特性に合わせた環境づくりや関わり方のポイントを3つに分けてご紹介します。ちょっとした工夫で、ふたりの暮らしはもっと穏やかに変わっていきます。

【コツ①:(HSP対策)敏感な心を守る「やさしい環境づくり】

HSPのパートナーは、光・音・匂いなどにとても敏感です。

普通の人には気にならないような刺激が、HSPにはストレスになることも多々あります。

▶ 具体的な環境調整のポイント

- 照明は暖色系のやわらかい光にする

- 強い香り(芳香剤・香水など)は控える

- 音の出る家電や生活音の見直しをする

こうした小さな工夫でも、HSPの不安感や疲れを大きく和らげることができます。

【コツ②:(ADHD対策)混乱を防ぐ「スケジュールとタスクの見える化】

ADHDのパートナーは、予定を忘れやすかったり、やるべきことの優先順位が分からなくなったりしがち。

でも、視覚的に整理された仕組みを取り入れることで、日々の混乱はかなり軽減されます。

▶ ADHDに効果的な管理方法

- 予定はカレンダーアプリや紙で「見える化」

- 一日の流れを簡単なToDoリストで共有

- 曜日や時間で行動ルールを固定化するのも◎

ADHDの「何をしたらいいの?」というストレスを減らすことで、お互いの負担がグッと軽くなります。

【コツ③:躁鬱の波に合わせた関わり方と距離感のバランス】

躁鬱(双極性障害)のパートナーは、気分の上下が激しく、本人にもコントロールが難しいことがあります。

大切なのは、相手の状態に無理に介入せず、タイミングを見て関わること。

▶ うまくいく距離のとり方

- 躁状態では焦らず見守り、過剰な刺激は避ける

- 鬱状態のときは「そっとしておく」勇気も必要

- 自分の心も守るために、適度に距離を取ることが◎

「今は近づかずにそっとしておこう」と思えることが、長続きする関係性の秘訣になります。

3.躁鬱×ADHD×HSPに配慮した日常生活の7つの工夫

躁鬱(双極性障害)、ADHD、HSPという繊細な特性を持つパートナーとの生活は、毎日がちょっとした試行錯誤の連続。でも、ちょっとした工夫を意識するだけで、ふたりの時間がぐっと心地よくなります。

ここでは、躁鬱・ADHD・HSPの気質を理解したうえで、無理なく取り入れられる7つの工夫をまとめました。

【工夫①:(生活の安定)躁鬱・ADHD・HSPのために「毎日のリズム」を整える】

生活リズムが乱れると、気分の波が強く出やすくなる傾向があります。特に躁鬱やADHDの方にとって「朝起きる」「夜寝る」時間を一定に保つことは重要。

起きる・寝る・食べる時間をできるだけ揃えることで、心の安定が生まれやすくなります。

【工夫②:(会話の工夫)躁鬱・ADHD・HSPのパートナーには「穏やかなコミュニケーション」が効果的】

感情の起伏に敏感なHSP気質や、衝動性のあるADHDの特性を持つ人には、言葉の選び方ひとつで印象が大きく変わります。

感情的な表現よりも、優しく落ち着いたトーンを心がけることで、安心感が生まれます。

【工夫③:(心の避難所)躁鬱・ADHD・HSPが「安心して一人になれる場所」を持つことの大切さ】

躁鬱・ADHD・HSPの特性を持つ人にとって、日常は想像以上に刺激が多く、疲れやすい世界です。だからこそ、家の中に「誰にも干渉されず、自分だけの安心できる空間=心の避難所」があると、心身の安定につながります。

そんな場所があることで得られるメリットはたくさんあります。

- 外界との接触を一時的に遮断し、安心を確保できる

- 気分の波や過敏な感覚からリセットできる

- 誰にも気を使わず、自由に呼吸できる感覚を持てる

例えば、小さな読書コーナーやお気に入りのインテリアに囲まれたスペースでも十分です。

ポイントは、「ここにいれば安心できる」と思える場所を、パートナー自身が“自分のために使っていい”と思えること。

日々のストレスを少しでも減らせるように、パートナーの心が静まる“逃げ場”を、家の中にそっと用意しておきましょう。

【工夫④:(予定共有)ADHD・HSPのパートナーには「早めの予定変更連絡」が安心材料に】

急な予定変更は混乱や不安を引き起こしやすい傾向があります。特にADHDの人にとっては「事前の見通し」が大事な安心材料です。

できるだけ早く変更点を伝えて、相手が準備できる時間を確保しましょう。

【工夫⑤:(受容の姿勢)躁鬱・ADHD・HSPの「気分の波」を責めずに受け止める

気分のアップダウンは、本人にもコントロールが難しいものです。「またか」と思ってしまう気持ちもわかりますが、非難ではなく理解の気持ちで接することが大切です。

「波があるのがこの人の特性」と、俯瞰で見てみましょう。

【工夫⑥:(距離感)躁鬱・ADHD・HSPとの生活には「ひとり時間」も必要】

パートナーに寄り添うことは大事。でも、ずっと一緒にいるとお互い疲れてしまうことも。特にHSPやADHDの方は刺激を溜め込みやすいため、定期的にひとりの時間をとることが心のリセットになります。

「ちょっと別行動してみる」ことが、かえって関係をラクにします。

【工夫⑦:(外部支援)躁鬱・ADHD・HSPの特性に悩んだら「専門家に頼る」のも大事】

限界を感じる前に、カウンセリングや支援機関を利用することも選択肢です。専門家に話すことで気持ちが整理され、サポートの方法も見えてくることがあります。

一人で抱え込まず、外の手を借りることでラクになる場面も多いです。

すべてを完璧にこなす必要なんてありません。大切なのは、「できることから少しずつ」。これらの工夫を日々の中にゆるやかに取り入れていくことで、ふたりの生活がもっと優しく、穏やかになっていくはずです。

4.躁鬱×ADHD×HSPなあの人を支えるあなたが『共倒れ』しない3つの行動

躁鬱(双極性障害)、ADHD、HSPのような繊細な特性を持つパートナーを支える毎日。

大切な人のために一生懸命になるのは素晴らしいことですが、自分を犠牲にしてまで頑張りすぎていませんか?

今回は、「自分の心を守りながら支える」ために大切な3つの行動を紹介します。

長く穏やかな関係を築くために、まずはあなた自身が心地よくあることから始めましょう。

【行動①:(限界を知る)躁鬱・ADHD・HSPの支え方には「自分のキャパの線引き」が大切】

「パートナーを助けたい」という気持ちはとても尊いもの。

でも、自分の限界を知らずに頑張りすぎると、共倒れになってしまうこともあります。

「ここまでならできる」「これ以上は無理かも」と、心の中で境界線を持つことが、優しさを長続きさせるコツです。

無理をして笑顔を失うより、できる範囲で寄り添うほうが、お互いにとって健やかな関係になれます。

【行動②:(支援の共有)躁鬱・ADHD・HSPとの生活は「一人で抱え込まない」が鉄則】

先ほども記載しましたが、全部を一人でどうにかしようとすると、知らず知らず心も体も疲れてしまいます。

だからこそ、専門家に限らず家族・友人・カウンセラー・支援団体など、外部のサポートを上手に活用しましょう。

「助けてほしい」と言えることは、弱さではなく自分と相手を守るための強さです。

頼れる場所を知っておくだけでも、心の安心感は大きく違ってきます。

【行動③:(自分時間)躁鬱・ADHD・HSPのパートナーを支えるには「心の余白」も必要】

気がつけば、毎日パートナーのことばかり考えて疲弊していませんか?

それは決してあなたが弱いわけではなく、人として自然なことです。

好きな音楽を聴く、少し散歩する、美味しいご飯を食べる――「自分のための時間」をしっかり持つことで、支える余裕が戻ってきます。

パートナーと向き合うためには、まず自分が自分らしくいられることが大切です。

「ちゃんと支えたい」その思いがあるからこそ、あなたの心もちゃんと守ってほしい。

この3つの行動を意識するだけで、ぐっとラクに、そして長く支え合える関係が築けます。

無理せず、自分も笑顔でいられる関係を目指して。

小さな気づきから、一緒によりよい未来を作っていきましょう。

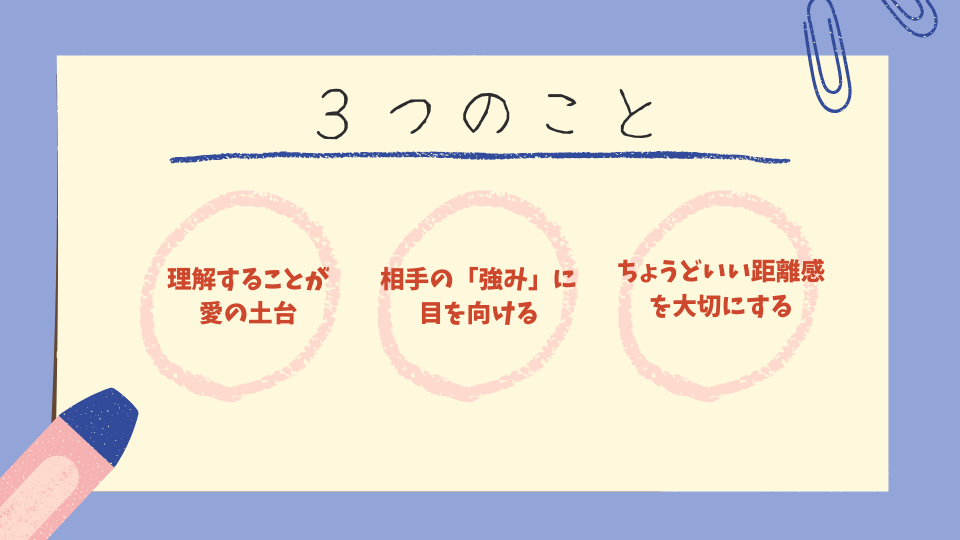

5.躁鬱×ADHD×HSPのパートナーを丸ごと愛するために知っておくべき3つのこと

パートナーが躁鬱(双極性障害)・ADHD・HSPの特性を持っていると、日常の中で戸惑うことも多いかもしれません。でも、ちょっとした心がけひとつで、お互いがもっと楽に、そしてあたたかくつながることができるんです。

この記事では、繊細なパートナーと健やかな関係を築くために大切な3つの考え方を紹介します。

【その①:(理解が愛のベース)躁鬱・ADHD・HSPの「特性」を否定せず受け止めよう】

HSPの過敏さ、ADHDの不注意や衝動、躁鬱の激しい気分の波…。

これらは**本人の努力ではどうにもできない「脳の特性」**によるものです。

「なんでこうなるの?」と感じた時こそ、「それがこの人の個性なんだ」と理解する姿勢が大切です。

変えようとするより、「そのままでも大丈夫だよ」と安心を与えることで、ふたりの絆はより深く、強くなります。

【その②:(ポジティブな視点)躁鬱・ADHD・HSPの「強み」に目を向けよう】

困りごとに目がいきがちな特性ですが、どの特性にも必ず光る魅力や強みがあります。

- HSPは、人の気持ちに深く寄り添える優しさと感受性の持ち主

- ADHDは、柔軟な発想力と行動力にあふれるエネルギー体

- 躁鬱の方は、感情の振れ幅ゆえに深い愛情や芸術的感性を備えていることが多いです

「この人のここがすごいな」と感じた瞬間を、素直に言葉にして伝えてみましょう。

相手の自己肯定感を高めるだけでなく、信頼感や愛情も育まれていきます。

【その③:(ちょうどいい距離感)躁鬱・ADHD・HSPとの関係は「近づきすぎない」ことも愛情】

パートナーが落ち込んでいたり、イライラしていたりすると、「どうにかしてあげなきゃ」と思ってしまうかもしれません。

でも、無理に関わろうとしすぎることが、かえって負担になることもあります。

「今はそっとしておこうかな」と思える距離感が、結果的にふたりのバランスを整えてくれることも。

自分の時間と相手の時間、どちらも尊重し合える関係が、長続きする愛情のカタチです。

特性を「困った部分」ではなく、「その人らしさ」としてまるごと受け入れること。

それが、躁鬱・ADHD・HSPのパートナーとの穏やかな関係を育む第一歩です。

無理をせず、ちょっとした気づきと優しさを重ねながら、お互いにとって心地よい関係を作っていきましょう。

まとめ.無理のない関係づくりは、「理解」と「距離感」から始まる

躁鬱・ADHD・HSPという特性を持つパートナーとの日々は、とても繊細で、決して簡単なものではありません。

でも、自分自身を大切にしながら相手を思いやるというバランスさえつかめれば、ふたりの関係はぐっとラクになり、温かく育っていくはずです。

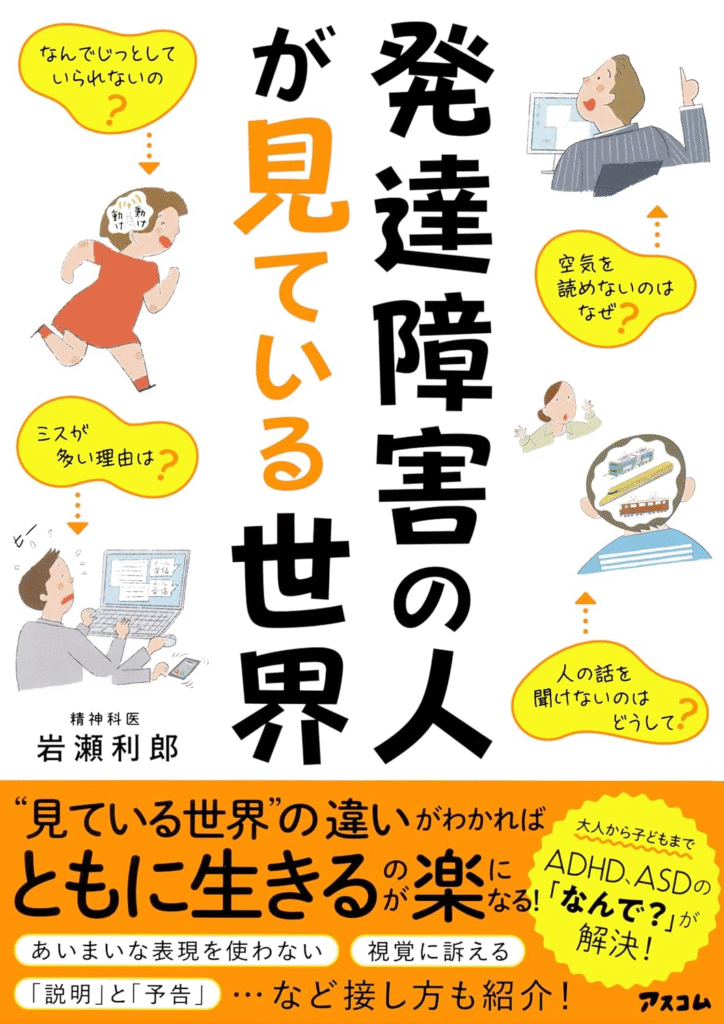

そのためにはまず、「相手がどんなふうに世界を見ているのか」を知ることが大きな助けになります。

▼そんなときにぜひ手に取ってみてほしいのがこちらの一冊です。漫画も差し込んであり読みやすいおすすめな本です。

👉 『発達障害の人が見ている世界』(岩﨑利郎 著)

当事者の視点から書かれたリアルな描写が、想像ではなく“理解”につながるヒントを与えてくれます。

パートナーの言動に戸惑う場面があるなら、一度ページをめくってみてください。きっと、少しやさしい目線を持てるようになるはずです。

関連記事